Healthy Life

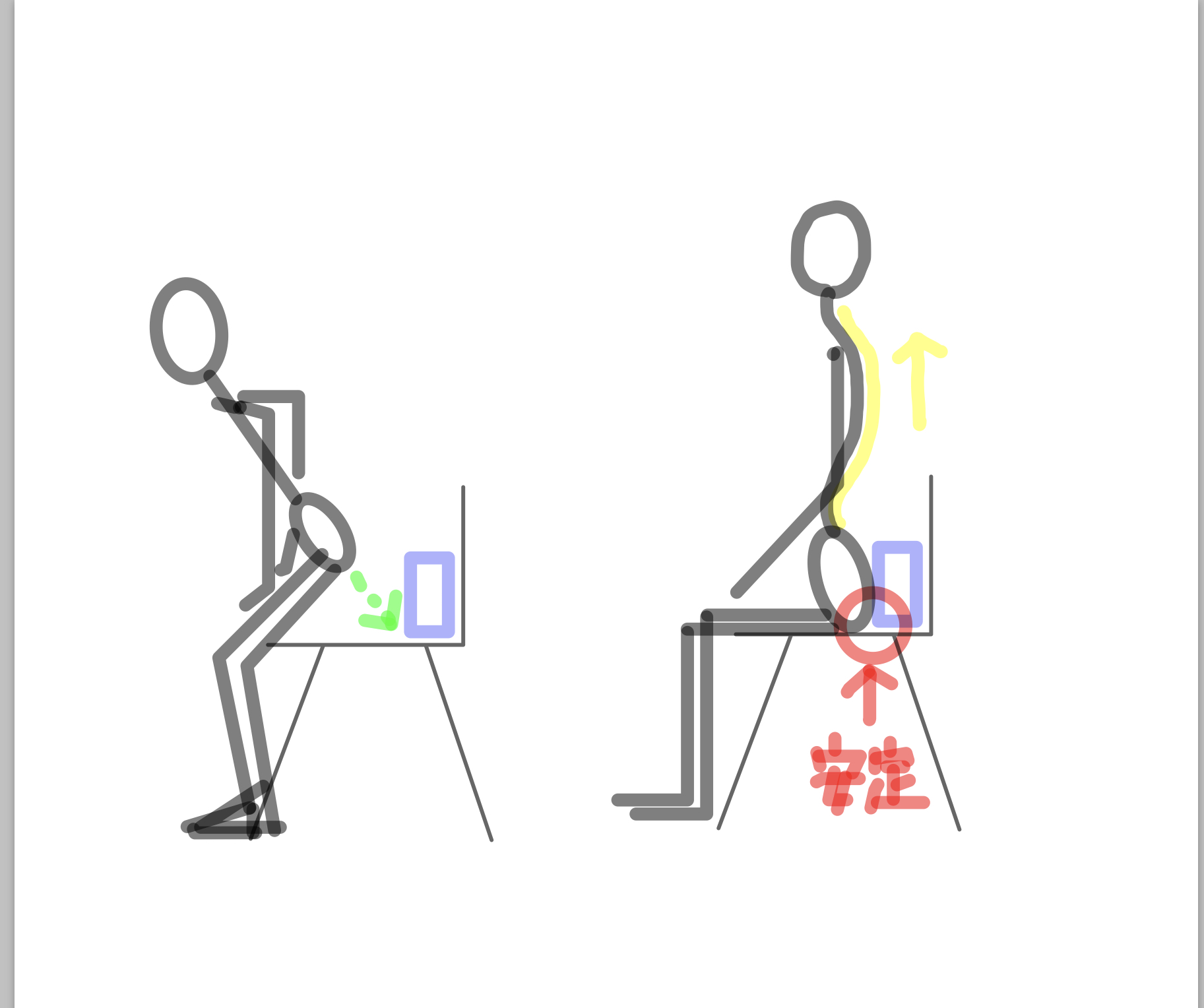

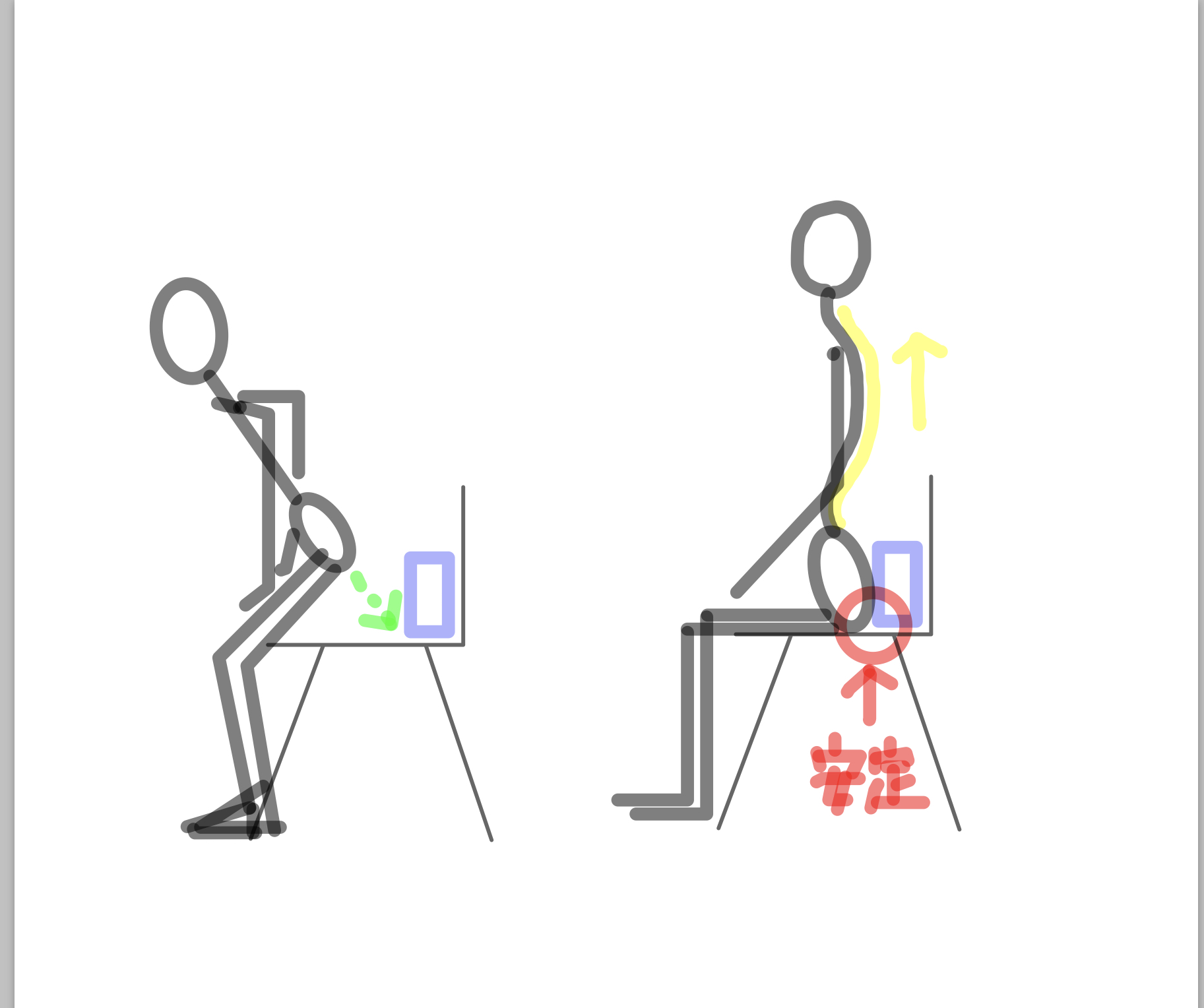

Healthy Life 椅子の座面と背もたれの間に硬いクッションを置いて、座骨をその角に当てるようにして座ると疲れない

腰痛の予防として、座り方、ここにも書いておきますね。椅子の座り方です。 正しく椅子に座ると疲れにくいし、猫背にもなりにくいです。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 椅子に座...

Healthy Life

Healthy Life  Healthy Life

Healthy Life  Healthy Life

Healthy Life  Healthy Life

Healthy Life  Healthy Life

Healthy Life  Healthy Life

Healthy Life  Healthy Life

Healthy Life  Healthy Life

Healthy Life  Healthy Life

Healthy Life  Healthy Life

Healthy Life